藤津亮太氏に聞く、東京国際映画祭「ジャパニーズ・アニメーション」部門の狙いと作品選択の経緯

東京国際映画祭は10月30日から開幕

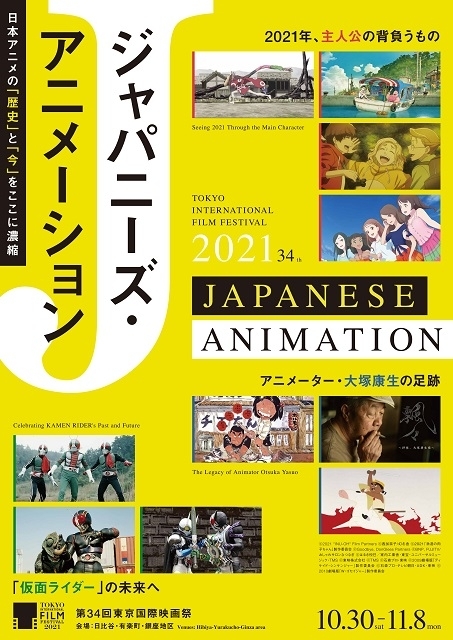

10月30日からスタートする第34回東京国際映画祭のジャパニーズ・アニメーション部門では、アニメーター大塚康生さんの回顧特集、新作劇場アニメ『犬王』『グッバイ、ドン・グリーズ!』『フラ・フラダンス』の3作と今年公開された『漁港の肉子ちゃん』の上映、特撮「仮面ライダー」特集がラインナップされている。あわせて、特集・上映とリンクした3つのマスタークラス(シンポジウム)も開催される。昨年から続いてプログラミング・アドバイザーとして企画に携わったアニメ評論家の藤津亮太氏に、特集の狙いや作品選択の経緯を聞いた。なお、10月22日には藤津氏がアニメ部門について話す模様が東京国際映画祭のYouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/TIFFTOKYOnet)で生中継される予定だ(アーカイブ配信あり)。(取材・文/編集部)

――今年のジャパニーズ・アニメーション部門全体の狙いを聞かせてください。

藤津:去年もそうでしたが、基本的にレトロスペクティブ(※回顧上映)的なものと、今のアニメをプレゼンテーションする2本立てで考えています。 前者については、日本のアニメーションの歴史を代表する方のひとりである大塚康生さんが今年3月に亡くなられたことが大きいです。大塚さんは戦後の日本アニメ産業の黎明期から活躍されてきたアニメーターで、高畑勲さんと宮崎駿さんの東映動画時代の先輩にあたります。『太陽の王子ホルス』(1968)はこの3人が組んだ作品で、その後も「ルパン三世」「じゃりン子チエ」など、いろいろなかたちで一緒に仕事をされてきました。また、テレコム・アニメーションフィルムなどで後進の育成に力を注いだ教育者としての一面もある方です。今のアニメをつくっている人たちへの影響も大きく、これは振り返るべきだろうと考えました。

今のアニメについては『犬王』(2022)ほか2本の新しい作品と今年公開された『漁港の肉子ちゃん』(21)をラインナップしました。今年は映画祭のひとつの役割である新しい作品をいち早く見られることが実現できたらと思っていて、公開が決まっている作品にお声がけしてプログラムを組むことができました。

特撮は今年生誕50周年をむかえる「仮面ライダー」を漠然と想定していたのですが、どういう切り口でやるかちょっと悩んでいたんです。というのも、去年特集した「スーパー戦隊」シリーズは色違いの5人のヒーローが活躍するという統一したコンセプトがあったのですが、「仮面ライダー」は最低限の要素がどんどんミニマムになっていって今は基本的にベルトぐらいなんですよね。バイクのライダーの部分も若干あやしくなってきていますから。

――たしかに電車(デンライナー)なども登場していますものね。

藤津:50周年ですから、原点を確認するという意味でシンプルに昭和の「仮面ライダー」だけを紹介するという考え方もあったと思うんです。ただそれだと回顧趣味すぎないかなとも思って、未来につながるかたちで取りあげられたらなと。そんななか東映の方との打ち合わせのなかで、今発表されている3つの新しいプロジェクトとからめるのはどうでしょうという話をいただいて。『シン・仮面ライダー』(2023)、『仮面ライダーBLACK SUN』(22)、そして「仮面ライダーW」のスピンアウトである「風都探偵」のアニメ化(22)、それぞれの原点を確認するという切り口がでてきて、過去を確認しつつ未来を予想するのはいいなと思ったんです。それで、これから発表される新作のオリジンを確認するかたちになりました。

――大塚康生さんの特集として選んだ3本の作品について聞かせてください。

藤津:ジャパニーズ・アニメーション部門の上映枠は10本というボリュームで、そのなかで作品をどう割り振るかは悩ましいところなんです。なるべく新作をかけたいのでそこに4本を使って残りを特撮とわけあうと、3本で大塚さんのお仕事を語る構成にする必要がありました。

記録映画『飄々~拝啓、大塚康生様~』(15)はご本人や周辺の方に取材をしていて、作品単体だけではカバーできない要素を取り入れることができると思っていれました。同じ趣向で『大塚康生の動かす喜び』(04)という作品もあるのですがこちらはソフト化されていて、「飄々」はソフト化もされていなくて劇場で限定的に上映されただけなんです。見られにくいものが見られるのが映画祭の役割のひとつですから、こちらを1本目に選びました。

そうすると、アニメ作品2本で大塚さんのキャリアをどうプレゼンテーションするかということになり、まずは東映動画時代の作品だろうと思いました。スタッフとして参加された『白蛇伝』(1958)もいいんですけど、もう少し皆さんが大塚さんの名前と紐づけて覚えている作品のほうがいいだろうとなると、さきほどお話した『太陽の王子ホルス』か『わんぱく王子の大蛇退治』(63)だろうなと。そうなったとき、大塚さんがいちアニメーターとして腕をふるったキャリアの最初の頃の代表作として、『わんぱく王子』のクライマックスで月岡貞夫さんと2人で描かれたというヤマタノオロチと戦うシーンをピックアップするのはありなのかなと考えたんです。

もう1本はベテランとしての円熟期に入られたお仕事として、小田部羊一さんと共同で作画監督を担当された『じゃりン子チエ』(81)がいいだろうと。こちらも『ルパン三世 カリオストロの城』(79)との二択になるのですが、『カリオストロの城』は皆さん大好きで何度も見ている方が多いでしょうし、今年が「ルパン三世」50周年ということもあって上映や放送も多くされるだろうと『じゃりン子チエ』を選びました。

――新作映画特集のマスタークラスは「2021年、主人公の背負うもの」と銘打たれています。なぜこのテーマになったのでしょうか。

藤津:現在の4本に決まるまでには、当然のことながらいろいろな可能性を追求しています。どのタイトルに決まっても、このフレーズを入り口にすれば今年のアニメを上手くとらえられるだろうと思ったんです。また、新作映画については普段アニメを見ない映画ファンの方に、とりあえずこの監督の名前を憶えておくといいですよとプレゼンテーションする気持ちもこめています。その意味で、『犬王』は世界的にも注目されている湯浅政明監督の新作であり、文学を題材にした日本のアニメとしては珍しいタイプの作品です。

『グッバイ、ドン・グリーズ!』(22)は、テレビアニメ「宇宙(そら)よりも遠い場所」のいしづかあつこさんが自分の脚本で映画をつくるというのは画期的なことであり、ぜひ上映できたらと思いました。また、時代の流れもあると思うのですが、最近特に長編作品では女の子を主人公にしたものが多いんですよね。そんななか少年3人を主人公にした『グッバイ、ドン・グリーズ!』は、「主人公の背負うもの」というテーマでも深めていけるのではないかと考えました。

『フラ・フラダンス』(21)は、東日本大震災から10年の節目に被災地を舞台にしたアニメをつくるプロジェクトの1本です。新社会人として働く女性の苦労を温かい目線で描いていて、作り手が何をこめて彼女を主人公として描こうとしているかを考えると、今年のアニメが見えてくるのではないかと思いました。『漁港の肉子ちゃん』の原作小説も、原作者の西加奈子さんが被災地の宮城県石巻市と女川町を訪れたことで着想が浮かんだそうで、震災から10年が経つ今の時代にどのような物語をつくるかという共通点があるはずです。そして、それはどういう主人公をつくるかということにもつながってくるのではないかと思っています。

――藤津さんはコラム「新・主人公の条件」

(https://anime.eiga.com/news/column/fujitsu_joken/)で、主人公という要素から作品を紐解いています。主人公について、どのように考えられているのでしょうか。

藤津:僕は作品をとらえるとき、まず主人公が作品のなかでどういう時間を生きたのだろうかと考えます。キャラクターが集団で出てくる作品でもセンターをはる主人公に注目することが多くて、それはキャラが魅力的だからということもあるんですけど、やっぱり主人公がドラマの結節点になっているからなんですよね。作り手は主人公をとおして作品世界を感じてほしいはずで、主人公をどのような窓口に設定しているかを考えると、作品の構造がすごく分かりやすくなるんです。 一方で、観客の窓口にならないタイプの主人公もいます。その場合、客観的にこの人を見てください、好きにならなくてもいいです、となることが多いのですが、その場合でも観客と主人公の間には必ず接点があって、その接点は作品を考えることとダイレクトにつながっていると思うんです。

――3つのマスタークラスについて、現時点で考えられていることを教えてください。

藤津:どのマスタークラスでも、なるべく多角的に話を深めていければと思っています。「大塚康生の足跡」では大塚さんと一緒に仕事をした方、それを外側から見た人など、いろいろな角度から振り返ることができたらいいなと思い、関係者の方に出演を打診しているところです。

「『仮面ライダー』の未来」は、去年の「スーパー戦隊」シリーズのマスタークラスを想定していただくといいと思います。プロデューサー、監督、脚本家、それぞれの立場から「仮面ライダー」を語るかたちを予定しています。

「2021年、主人公の背負うもの」では上映作品の監督や作品関係者に登壇してもらい、主人公を入り口にして最終的には作品の主題にせまることができたらと思っています。その入り口のひとつとして、「いそうな人」を描くための工夫について伺えればと考えています。観客に主人公だと感じてもらって感情のトリガーを押すためには、作品それぞれのフックや描写があるはずですから。もうひとつ、日本の商業アニメはターゲット論的に主人公の性別が決まるところがあるのですが、そうした縛りや制限のようなものを感じることがあるのか、また男の子主人公、女の子主人公のそれぞれの可能性についてどう考えているのかみたいなことも聞いてみたいと考えています。

――プログラム全体を通して、どんなことを感じてほしいと思われますか。

藤津:全体をつなぐテーマを設定するとしたら「人間をどう描くか」になると思います。これはアニメが絵であることにまつわる根強い問題で、キャラクターは描けるけれど、はたしてそれは人間なのかという難しい議論があります。大塚康生さんは、おそらく人間も描けるはずと思ってやられてきたと思うのですが、それはきっと実写のアプローチとは違うアニメならではの方法だったはずです。

例えば、今回上映する『じゃりン子チエ』に出てくる(竹本)テツは、大塚さんの色が濃くでているキャラクターで、ああした人物の面白さやそこに人間味を感じることができる存在感というものは、日本のアニメのなかで今も脈々と生き続けていると思うんです。それはアニメーターが担当する絵に関する部分や「主人公の背負うもの」で伺う予定のキャラクターの描き方についても関わってくるはずです。そういうことを皆さんと一緒に考えていければいいなと思っています。

新着ニュース